◇阪神・淡路大震災から30年。高校生からの提言

神戸市立葺合高等学校 国際科2年 グローバル・スタディーズの防災チーム |

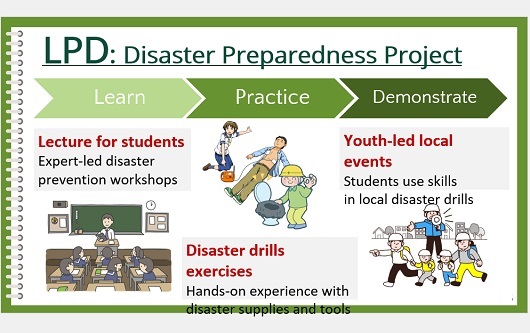

私たちの提言: 「LPD: 防災プロジェクト」を提案します。

|

|

|

今年、阪神・淡路大震災から30年を迎えました。国際的な防災教育発展の礎となった阪神・淡路大震災で起こった出来事を忘れずに、そこから学んだ教訓を生かし、日本の災害時の状況を改善していかなければなりません。

神戸市立葺合高等学校 国際科2年、グローバル・スタディーズの防災チーム6名は、その問題を健康、人権、教育の3分野に絞って分析し、私たちの提言として「LPD: 防災プロジェクト」を提案しました。

|

|

|

| |

LPDは、高校生が主体となって地域防災を進め、地域の災害レジリエンスを高める重要な取り組みです。

|

| |

|

私たちの提言する「LPD: 防災プロジェクト」は、高校生や地域住民が過去の災害を学ぶだけでなく、将来の災害に備えるスキルを身に付けることを目的としています。

このプロジェクトは3つの段階 「Learn: 学ぶ」「Practice: 備える」、「Demonstrate: 実践する」で進められます。 |

| |

|

まず、「学ぶ」段階では、専門家による講義を受け、避難者の体験談を聞くことで、防災の重要性を理解します。

例えば、葺合高校では毎年1月17日に避難者の話を聞き、防災について学ぶ機会を設けています。

これにより、高校生は自助や災害関連死の防止、緊急時の備えについて学ぶことができます。そのため、このような講義を、例えば9月1日の防災の日に全国的に行うことを提案します。

|

| |

|

次に、「備える」段階では、実用的な防災訓練を行います。

通常の訓練は校庭への避難にとどまってしまうことが多いため、より実用的な活動が必要だと考えます。

例えば、緊急用トイレキットの作成と使用方法の学習、非常食の調理や炊き出しの体験、がれきの除去訓練などを実施します。また、避難経路の安全性を子どもの視点から考えることで、より現実的な防災対策を行うことが出来ます。

このような活動を通して、生徒達は自分たちに何ができるのかを学ぶことができ、地域での防災活動の活性化に繋げることができます。 |

| |

|

最後に「実践」段階では、前2つの段階で学んだことを地域の防災訓練で実践します。

例えば、高齢者と避難所までの道を歩くことで、段差や坂道など高齢者特有の困難を理解し避難ルートの見直しを行うなど、

地域の要配慮者への支援を強化します。また、「備える」段階で学んだ知識を地域住民と一緒に体験しながら教えることで、より多くの地域住民に災害時に役立つ知識を身につけてもらいます。

その他、アイスブレイクゲームで日頃からの地域住民同士の理解を促進し、災害時の共助に繋げます。

LPDの最も大きなメリットは、地域防災を若者や高校生が主導するという点です。現代では、若者や親世代の地域の防災訓練への参加率が下がっています。高校生が主体となって運営することで、地域の活性化を促し、より多くの人が自助、そして共助の行動を取れるようになっていくことが期待されます。

開催報告はこちら > |

| |

|

|